佛緣深厚之人,身上往往都有這“六種”揮之不去的印記,他和你拜了多少佛,燒了多少香無關,而是你生生世世在輪迴中積累的業力在阿賴耶識中留下的痕跡。

佛緣深厚之人,身上往往都有這“六種”揮之不去的印記,他和你拜了多少佛,燒了多少香無關,而是你生生世世在輪迴中積累的業力在阿賴耶識中留下的痕跡。

佛經有云

「若無善根,不聞佛法」你今生對佛法升起一絲一毫的歡喜心,都不是偶然,而是你過去種下的善根,如今因緣和合,開始發芽了。

所謂的佛緣,

就像一首你沒聽過卻莫名熟悉的古老旋律,當祂在你身邊響起,你的心會不自覺安靜下來,甚至會有ㄧ絲莫名的感動與鄉愁,那個家就是你清淨的自性。

第一個特徵,心性慈悲,不忍傷生,你看見流浪貓狗會心生憐憫,甚至不忍心踩死一隻螞蟻,這不是多愁善感而是你內在的慈悲心,是菩提心的種子,你淺意識裡明白,眾生平等,皆有佛性。

第二個特徵,直覺敏銳,能見人心,你總能輕易看穿別人的偽裝,洞察事件背後的真相,這不是世故,而是一種與生俱來的清明,王陽明講至良知,你的良知就像ㄧ面沒有灰塵的鏡子,能映照萬物的本來面目。

第三個特徵,常感人生世苦,不戀世俗,即便生處順境,你也隱隱覺得這個世間不究竟,你很難像其他人一樣,在短暫的聲色犬馬中,獲得長久的滿足,因為你靈魂深處知道,這一切都是金剛經說的夢幻泡影,你有ㄧ個更重要的使命要去完成。

第四個特徵,獨處不孤,享受寧靜,比起喧囂的人群,你更喜歡一個人待著,在獨處中你非但不感到孤獨,反而覺得安祥自在, 彷彿鏈接某種更高維的能量,這是你禪定義的顯現,是回歸內心的自然傾向。

第五個特徵,歴經磨難,總能逢兇化吉,你的人生或許比別人經歷更多坎坷與背叛,但你要知道,凡是磨你,皆是度你,這些都是在幫你消除舊業,並且每到絕境,你總能遇到貴人相助或有神來之筆,讓你化險為夷,這是你過去累積的福報在保護你。

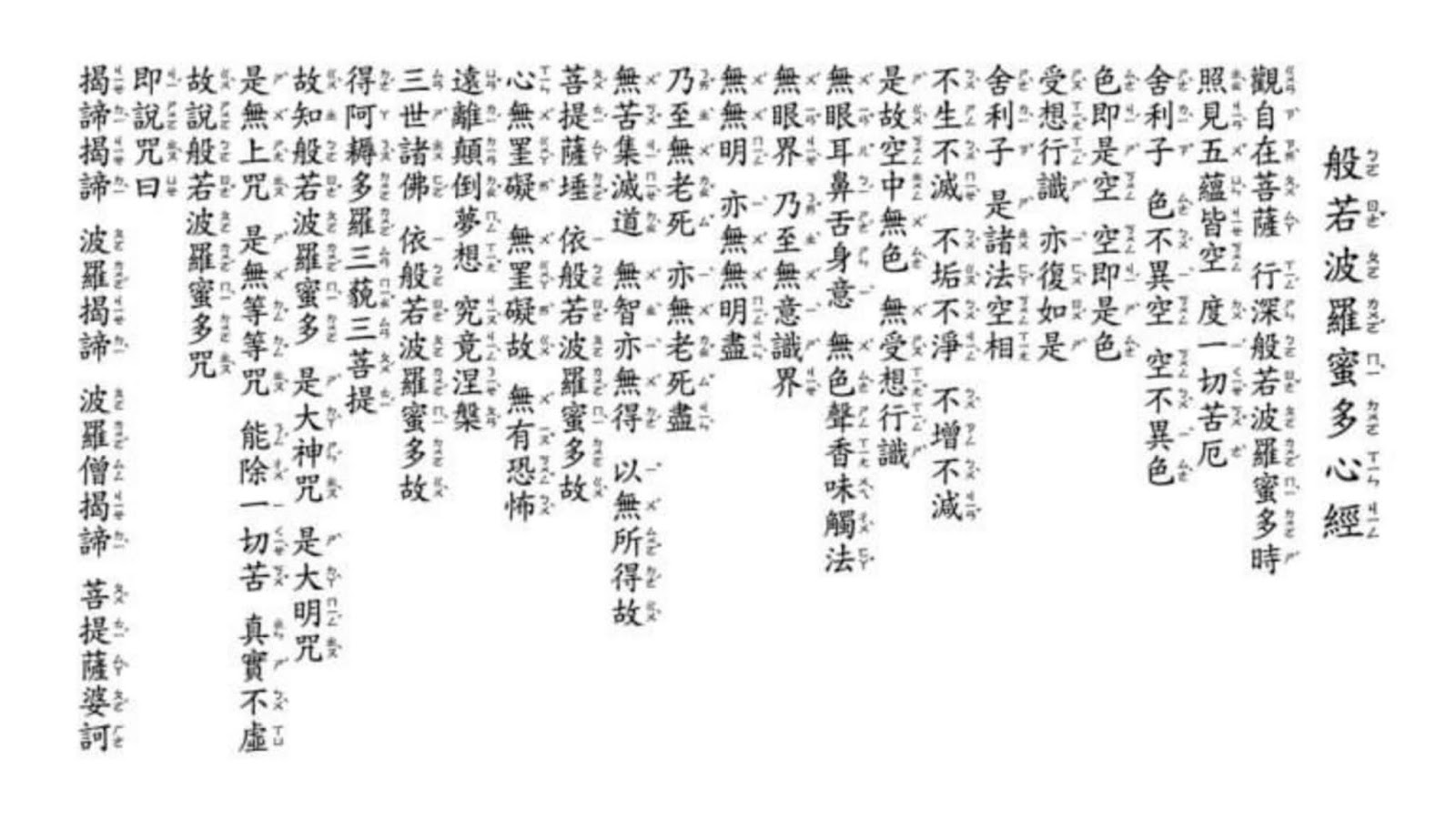

第六個特徵,聽聞佛法,如獲至寶,當別人覺得佛經枯燥,道理空洞時,你ㄧ聽到因果、無常、空性、這些詞彙,內心會產生強烈震撼與共鳴,感覺字字句句都說在你心坎裡,彷彿ㄧ個離家已久的孩子,終於聽到了故鄉的呼喚。

若你身上有這些印記,看看你有幾個?請不必懷疑,佛說,你是我走失已久的孩子,只因淘氣懵懂無知墮了紅塵;你只管照顧好心裡的菩提種子,讓祂生根發芽,枝繁葉茂,花開果結。念佛有四:(一)實相念,(二)觀想念,(三)觀像念,(四)持名念。當你一言及念, 便是心識,妄念愈念則執念愈起,一心正念(淨念)以排除紛紛妄念,《楞嚴經》「都攝六根,淨念相繼」特別是「淨念相繼」意指持續地保持念佛時的清淨狀態。持名一法,普被三根,廣應群機。《大毗盧遮那經》說:「菩提心為因,大悲為根,方便為究竟。」太虛法師說:「須知方便之義,全在利樂眾生,故可稱為大乘之究竟。」

我問佛,我能和佛一樣成佛嗎?佛說,傻孩子你不知道嗎?其實你就是我,我就是你;扔掉你的負累,抬頭看看天,我和你咫尺天涯。

佛緣深厚之人,身上往往都有這“六種”揮之不去的印記,他和你拜了多少佛,燒了多少香無關,而是你生生世世在輪迴中積累的業力在阿賴耶識中留下的痕跡。佛經有云「若無善根,不聞佛法」你今生對佛法升起一絲一毫的歡喜心,都不是偶然,而是你過去種下的善根,如今因緣和合,開始發芽了。

所謂的佛緣,就像一首你沒聽過卻莫名熟悉的古老旋律,當祂在你身邊響起,你的心會不自覺安靜下來,甚至會有ㄧ絲莫名的感動與鄉愁,那個家就是你清淨的自性。

第一個特徵,心性慈悲,不忍傷生,你看見流浪貓狗會心生憐憫,甚至不忍心踩死一隻螞蟻,這不是多愁善感而是你內在的慈悲心,是菩提心的種子,你淺意識裡明白,眾生平等,皆有佛性。

第二個特徵,直覺敏銳,能見人心,你總能輕易看穿別人的偽裝,洞察事件背後的真相,這不是世故,而是一種與生俱來的清明,王陽明講至良知,你的良知就像ㄧ面沒有灰塵的鏡子,能映照萬物的本來面目。

第三個特徵,常感人生世苦,不戀世俗,即便生處順境,你也隱隱覺得這個世間不究竟,你很難像其他人一樣,在短暫的聲色犬馬中,獲得長久的滿足,因為你靈魂深處知道,這一切都是金剛經說的夢幻泡影,你有ㄧ個更重要的使命要去完成。

第四個特徵,獨處不孤,享受寧靜,比起喧囂的人群,你更喜歡一個人待著,在獨處中你非但不感到孤獨,反而覺得安祥自在, 彷彿鏈接某種更高維的能量,這是你禪定義的顯現,是回歸內心的自然傾向。

第五個特徵,歴經磨難,總能逢兇化吉,你的人生或許比別人經歷更多坎坷與背叛,但你要知道,凡是磨你,皆是度你,這些都是在幫你消除舊業,並且每到絕境,你總能遇到貴人相助或有神來之筆,讓你化險為夷,這是你過去累積的福報在保護你。

第六個特徵,聽聞佛法,如獲至寶,當別人覺得佛經枯燥,道理空洞時,你ㄧ聽到因果、無常、空性、這些詞彙,內心會產生強烈震撼與共鳴,感覺字字句句都說在你心坎裡,彷彿ㄧ個離家已久的孩子,終於聽到了故鄉的呼喚。

若你身上有這些印記,看看你有幾個?請不必懷疑,佛說,你是我走失已久的孩子,只因淘氣懵懂無知墮了紅塵;你只管照顧好心裡的菩提種子,讓祂生根發芽,枝繁葉茂,花開果結。念佛有四:(一)實相念,(二)觀想念,(三)觀像念,(四)持名念。當你一言及念, 便是心識,妄念愈念則執念愈起,一心正念(淨念)以排除紛紛妄念,《楞嚴經》「都攝六根,淨念相繼」特別是「淨念相繼」意指持續地保持念佛時的清淨狀態。持名一法,普被三根,廣應群機。《大毗盧遮那經》說:「菩提心為因,大悲為根,方便為究竟。」太虛法師說:「須知方便之義,全在利樂眾生,故可稱為大乘之究竟。」

我問佛,我能和佛一樣成佛嗎?佛說,傻孩子你不知道嗎?其實你就是我,我就是你;扔掉你的負累,抬頭看看天,我和你咫尺天涯。

(圖文轉載臉書)